Wie entstanden Mindmaps und warum helfen sie beim Denken?

Wenn wir über ein Thema oder ein Problem nachdenken und es strukturieren, greifen wir zu Stift und Papier und schreiben Stichworte in verschiedene Bereiche eines Blatt Papiers, bilden Kategorien und teilen diese in Unterpunkte. Wir zeichen intuitiv eine Mindmap. Doch wer hat die Mindmap erfunden? Wie wurde sie weiterentwickelt? Und warum bietet die Digitalisierung mit Kontextmaps für das Mindmapping Konzept neue Möglichkeiten?

Eine Mind-Map ist eine Gedanken-Landkarte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ausgehend von einem bestimmten Thema lassen wir unseren Gedanken freien Lauf, bilden Assoziationen und erstellen Kategorien – der Prozess wird durch eine Mind-Map visualisiert.

Mind-Maps werden zum Planen, Präsentieren, Organisieren, sich einen Überblick verschaffen, oder Ideen sammeln verwendet. Egal ob privat, im Beruf oder in der Schule. Mit kaum einer anderen Methode lassen sich Gedanken rascher dokumentieren und gleichzeitig strukturieren.

Und was sind dann Concept Maps?

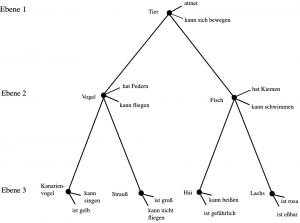

Bei der Concept Map geht es um die Beziehungen und Verbindungen zwischen Konzepten und Ideen. Diese Form der Map verknüpft verschiedene Themenfelder systematisch mit- und untereinander. Das geht bei einer Mind-Map nicht – Verbindungen folgen dem hierarchischen Prinzip einer radialen Baumstruktur. Sie entfaltet sich von innen nach außen, vom Allgemeinen ins Spezifische. Mind-Maps und Concept Maps wurden mit dem Ziel entwickelt, kreatives Denken und Lernen zu erleichtern. Allerdings beruhen sie auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Theorien.

Tony Buzan: Begründer des Mind-Mapping

Der Brite Tony Buzan war Professor für Psychologie und Gedächtnistrainer. In den 1970er-Jahren entwickelte er die Mind-Map als Methode, um möglichst effektiv zu denken. Seitdem hat er über 82 Bücher herausgegeben: Wie können wir schneller lesen? Wie können wir uns besser – und mehr – Dinge merken? Wie lernen wir besser? Buzans Bücher richten sich an Wirtschaftsunternehmen, Kreative, ganz normale Leute wie Dich und mich und natürlich Kinder.

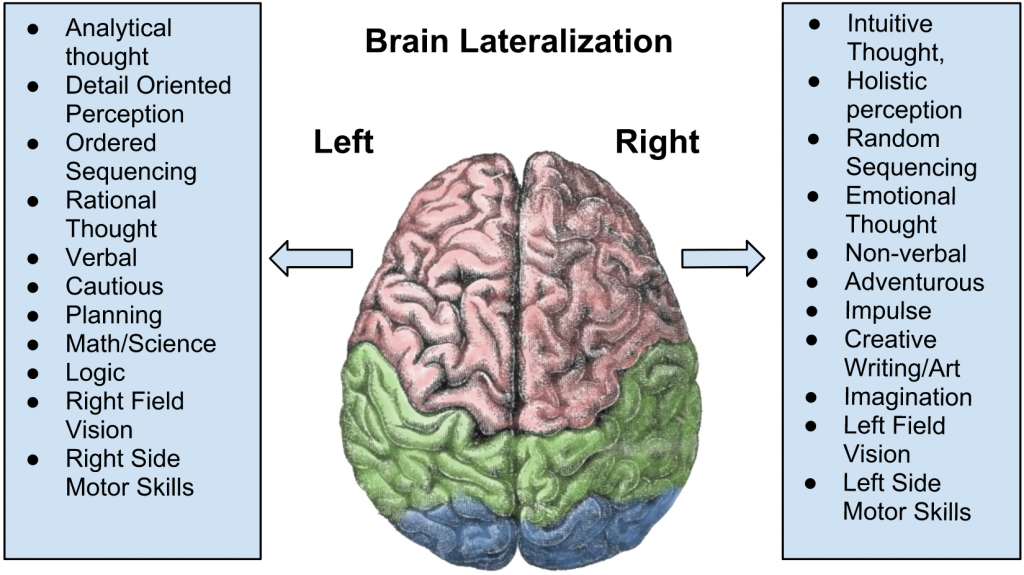

Buzan basierte die Mind-Map-Methode auf gehirnphysiologischen Grundlagen: Unser Gehirn besteht aus zwei Hälften, den Hemisphären. Die linke Hemisphäre steuert die rechte Körperseite, die rechte Hemisphäre die linke. Die linke Gehirnhälfte soll für Fähigkeiten wie Sprechen, Lesen, Schreiben, und analytisches Denken verantwortlich sein. Die rechte Hälfte wiederum beinhaltet das Aufnehmen, Verstehen und Entwickeln von Geschichten, das Erfassen von Bildern, Mustern und Strukturen, sowie das Verständnis für räumliche Dimensionen. So die Theorie.

Buzan ging davon aus, dass unser Denken von innen nach außen gerichtet ist (radial) . Das heißt: Assoziative Denkprozesse gehen von einem Mittelpunkt aus und sind über diesen miteinander verbunden. Die Mind-Map ist ein visueller Ausdruck dieser Denkprozesse. Die These, dass unsere beiden Gehirnhälften strikt getrennt voneinander arbeiten, gilt mittlerweile als überholt. Beide Hälften kooperieren fließend miteinander, einzelne Vorgänge können nicht genau extrahiert werden. Deswegen ist die Mind-Map aber nicht unpopulärer geworden – ganz im Gegenteil. Weil sie beim praktischen Planen, Strukturieren, Lernen, also Denken hilft, ist sie fast allgegenwärtig.

Weiterentwicklung der Netzwerke

Ein weiteres Modell beeinflusste Buzans Entwicklung der Mind-Map: semantische Netzwerke. Die Sprachwissenschaftler Ross Quillian und Alan Collins argumentieren in den 1950er-Jahren, dass wir semantisches Wissen – also Wissen über Bedeutungsinhalte von Worten und Begriffen – in Kategorien abspeichern. Diese Kategorien seien hierarchisch miteinander verbunden. Daher lassen sich die Beziehungen zwischen den Kategorien besonders gut als Netzwerk darstellen, genauer: als Baumstruktur. Dank dieser Baumstruktur können wir die dargestellten Informationen schnell erfassen, sie sind uns verständlicher. So wurde Mind-Mapping vor allem in der Bildung sehr beliebt.

Semantische Netzwerke beziehen sich vor allem auf Sprache. Buzan baute auf dem Modell auf, um Mind-Maps auch auf andere Bereiche auszuweiten. Heute planen wir mit Mind-Mapping Urlaube, bereiten Bewerbungen vor, oder planen Projektideen.

Ein 2.300 Jahre altes Konzept

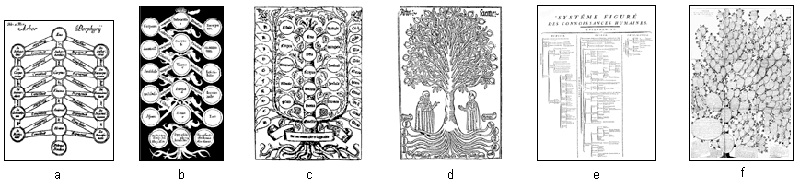

Die Form des kreativen Denkens in einer Baumstruktur, wie Buzan sie beschrieb, reicht bis ins 3. Jahrhundert vor Christus zurück. Der Philosoph Porphyrios von Tyros soll der erste gewesen sein, der die Mind-Mapping-Technik angewandt hat. Der Philosoph arbeitete an einer Einführung zu Aristoteles Werk über Kategorien. Um seine eigenen Ideen zu Aristoteles Arbeit besser entwickeln und formulieren zu können, zeichnete Porphyrios von Tyros sie auf: als Baum.

Neben Porphyrios von Tyros gehörten auch der katalanische Philosoph Ramon Llull (13. Jh.) und der italienischer Künstler und Naturwissenschaftler Leonardo da Vinci (15. Jh.) zu den Anwendern des Mind-Mapping. Da Vinci nutzte die Methode vor allem, um sich Notizen zu machen. Studenten, die einer Vorlesung nur schwer folgen können, können da Vincis Vorbild ausprobieren – denn gerade fürs Begleiten von Vorträgen und Lernen eignen sich Mappings erfahrungsgemäß besonders.

Bäume des Wissens

An dieser Stelle lohnt es sich, etwas tiefer in die antike Philosophie einzutauchen – zu den Ursprüngen epistemologischer Ordnungssysteme. (In der Epistemologie ergründen Philosophen, wie wir zu Wissen gelangen. In diesem Fall geht es also um die Frage, wie wir Wissen organisieren – und darüber auch zu mehr Wissen gelangen können.) Wir schreiben das Jahr 400 vor Christus. Die Sophisten, eine Gruppe von Didaktikern und Rhetorikern, unterrichten politisch ehrgeizige, junge Männer gegen hohe Bezahlung. (Sophisten zählten damals als reiche Männer.) Sie glaubten, eine objektive Erkenntnis sei unmöglich. Daher entwickeln sie vor allem Scheinargumente als rhetorische Tricks, um das Publikum um den Finger zu wickeln. Es ging den Sophisten nicht darum, in einer Auseinandersetzung Recht zu haben – sie wollten einfach nur Recht behalten. Der Sophist Protagoras soll gesagt haben, man könne durch Redekunst die schwächere Sache zur stärkeren machen. Von Gorgias von Leontinoi ist überliefert, die Rede sei wie ein Gift, mit der man gleichermaßen vergiften und bezaubern könnte.

Gegenwind

Einer ihrer größten Kritiker war Platon: Er störte sich vor allem an der Kommerzialisierung von Wissen. In seinen Dialogen beschreibt er sie als von Ehrgeiz und Machtnähe getrieben. Sie würden sich nur für Redekunst und Unterhaltung interessieren, nicht aber für Wissen und Erkenntnis.

Als Reaktion auf die Rhetorik der Sophisten entwickelte Platon vermutlich die sogenannte Dihairesis. Die Dihairesis ist eine logische Methode, um Begriffe in einem System zu ordnen und zu definieren. Der Begriff “Möbel” zum Beispiel wird in die Unterbegriffe “Tische”, “Stuhl”, “Sofa”, “Schrank” aufgesplittet. Dadurch wird auch definiert was ein Möbel ist, und was nicht – eine genaue Begriffsdefinition ist das Ziel der Dihairesis. Durch die Anordnung der Ober- und Unterbegriffe ergibt sich eine hierarchisch geordnete Gliederung.

Bäume als Vorbilder

Platons Dihairesis als Ordnungssystem lässt sich auch visuell gut darstellen lässt – in einer Baumstruktur. Wer Wissen in einem Baum organisiert, kommt durch immer spezifischer werdende Fragen näher an die gesuchte Antwort heran. Der Stamm leitet zu jedem Zweig und der daran hängenden Frucht. Diese Idee nutzte auch Porphyrios von Tyros, um philosophische Begriffe zu klassifizieren, oder Ramon von Llull, um Wissenschaften zu systematisieren. Die Baum-Allegorie war auch Vorlage für mittelalterliche Enzyklopädien und klassische Bibliothekssysteme.

Wurzelgeflecht statt Baum

Allerdings lassen sich nicht alle Begriffe in Über- und Unterkategorien ordnen, wie es Platons Dihairesis vorsieht. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889-1951) argumentierte in den posthum erschienen Philosophischen Untersuchungen, dass Begriffe verschwommene, unscharfe Grenzen haben können und deswegen nicht hinreichend mit einer hierarchischen Systematik erfasst werden. Wittgenstein bezeichnet diesen Umstand als Familienähnlichkeit. Was genau er damit meinte, zeigte er an den Begriffen Sprache, Spiel und Sprachspiel. Seiner Argumentation zufolge gebe es für diese Begriffe keine allgemeinen Merkmale. Nehmen wir den Begriff “Spiel”: Karten-, Brett- und Würfelspiele folgen Regeln, das ist ein gemeinsames Merkmal. Auch Fußball- oder Tennisspiele teilen dieses Merkmal. Aber was ist mit Puzzlen oder Puppenspielen? Da gehören Regeln nicht unbedingt dazu, stattdessen teilen sie andere Merkmale, wie alleine spielen zu können.

Für Wittgenstein zeigt das, dass familienähnliche Begriffe nicht universal sind, Merkmale nicht auf alle Beispiele zutreffen. Stattdessen gebe es ähnliche Merkmale, und bei bestimmten Begriffen greifen sie wie Fasern eines Fadens ineinander. Diese Struktur erinnert eher an ein Wurzelgeflecht als an einen Baum.

Vernetzt = Rizom

In den 1970er Jahren setzt sich die Idee des Rhizoms, also des Wurzelstocks, auch in der Philosophie durch. Wie schon der Baum dient das Rhizom als Metapher für ein Modell der Wissensorganisation. Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari halten das hierarchische Baummodell für nicht mehr angemessen, weil es nicht offen für Veränderungsmöglichkeiten sei. Denn in hierarchisch strukturierten Ordnungsmodellen gibt es keine Kreuzungen oder Überschneidungen – jedes Element befindet sich auf einer, und nur einer, Ordnungsebene, ist einer höheren Ebene untergeordnet und einer oder mehreren übergeordnet.

Genau das scheint in der heutigen Wissenswelt aber notwendig: Querverbindungen, sich überschneidende Äste.

Ein Rhizom ist ein in sich verflochtenes System, das an jeder beliebigen Stelle gebrochen werden kann – es wuchert weiter. Sogenannte Konnexionen verbinden die einzelnen Punkte des Rhizom miteinander. Dadurch können verschiedenste Sachverhalte mit- und untereinander in Verbindung treten. Statt einer Einheit können nun viele Perspektiven und Ansätze frei verbunden werden.

Kommt bekannt vor? Zurecht! Es ist die Grundlage für Concept Maps und unsere Kontextlab Maps – Kontextmaps.

Mind-Mapping mit Papier und Stift?

Das ist die klassische Variante: mit Stift und Papier den Gedanken freien Lauf lassen, Themen ordnen, Verbindungen herstellen. Doch mittlerweile können Mind-Maps (bei ein paar wenigen Tools auch Concept Maps) direkt auf dem Computer erstellt werden. Das Angebot ist groß: kostenfrei, als Open Source-Variante, mit Abo-Lizenz, oder cloudbasiert. Gerade die letztere Variante ist nicht uninteressant in einer Zeit, in der Home Office zum Alltag wird und mehrere Personen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten wollen. Einige Tools erzeugen sehr technisch anmutende, aufgeräumte, klinisch saubere Maps, andere empfinden die handgemachte Optik nach, mit der wir Mind-Mapping gelernt haben: mit bunten Stiften auf Papier.

Titelbild: howling red